Startseite » People » Warum wir mehr Science Fiction wagen sollten

Warum wir mehr Science Fiction wagen sollten

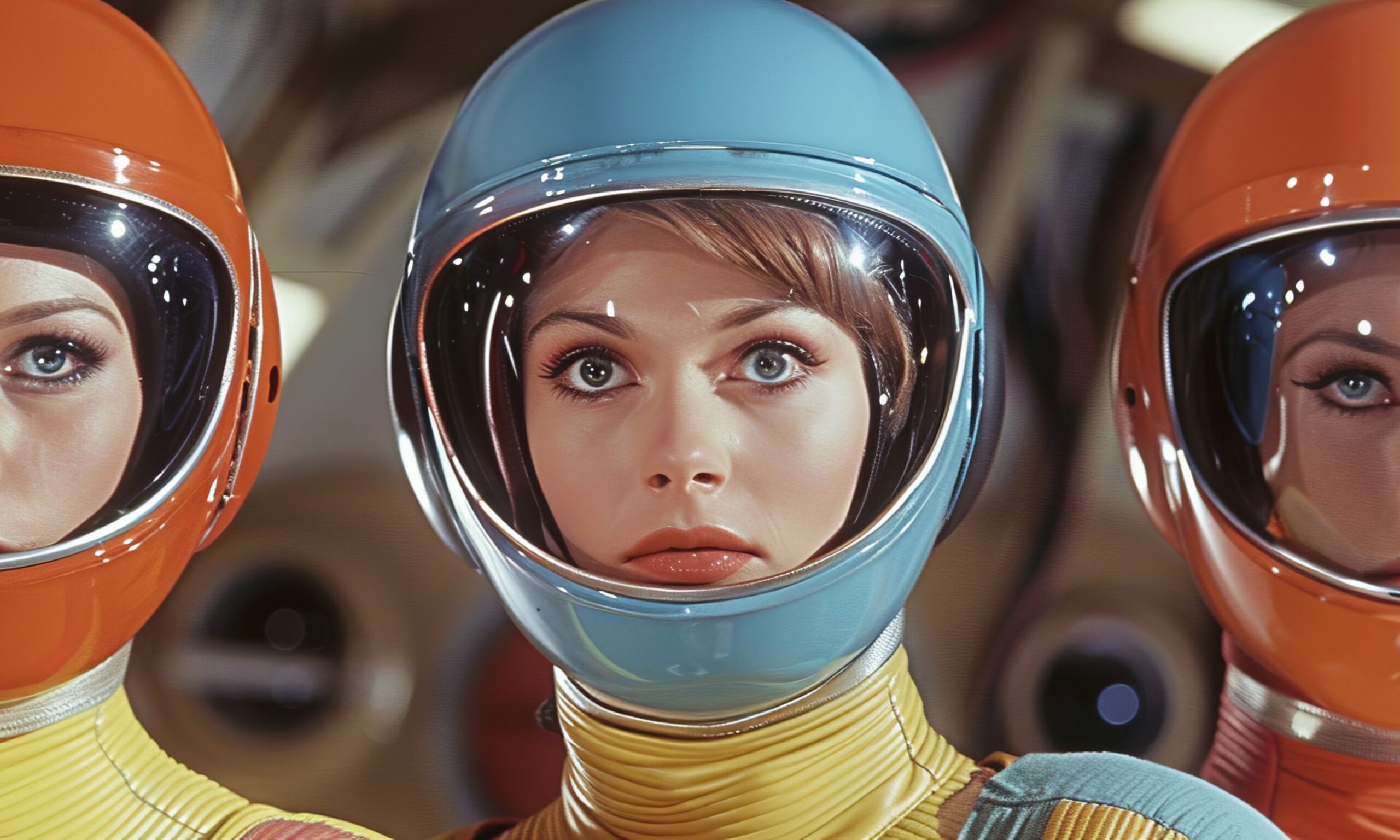

Gedankenspiele vs. Realität? Die Forschungsprofessorin Laura Bechtold von der Technischen Hochschule Ingolstadt beschäftigt sich mit der Zukunft, KI und Science Fiction.

Frau Bechthold, Sie forschen zu Themen wie Science-Fiction oder Zukunftsszenarien – Gebiete, die der Laie vielleicht gar nicht spontan mit Wissenschaft in Verbindung bringt. Wie sieht dieses Arbeitsfeld aus?

Das ist ein wissenschaftlich sehr interdisziplinäres Gebiet, auf dem man Trendforschung betreibt, aktuelle Beobachtungen in Zukunftsszenarien überführt oder sich damit befasst, wie die Menschen über die Zukunft nachdenken. Zukunft ist sehr abstrakt, denn sie ist ja schon wieder Geschichte, wenn sie da ist. Welche Annahmen jeder einzelne mit der Zukunft verbindet, ist geprägt von den persönlichen Wünschen, Erfahrungen, dem Wissen oder auch Unwissen. Aus all diesen individuellen Vorstellungen versucht man dann eine Strategie zu entwickeln, von der man glaubt, dass sie uns in der Zukunft besser dastehen lässt als in der Gegenwart. Das ist besonders spannend, weil man nicht nur die Gesellschaft, sondern parallel auch Technologien, Umwelt und neue wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen muss.

Wie lässt sich Science Fiction für die Wissenschaft nutzen?

Menschen sind in ihrem Alltag oft in ihren Gedankengängen beschränkt und Gewohntem verhaftet – Science Fiction als Genre ist genau das Gegenteil: Es schaut in die Zukunft und bietet ein Ideenarchiv: Das allgegenwärtige Metaversum, das sogar zur Umbenennung von Facebook führte, Urban Air Mobility, Longevity oder Mobiltelefone sind allesamt Begriffe oder Ideen, die aus Science Fiction entstammen. Motorola machte seinerzeit keinen Hehl daraus, dass das Motorola StarTAC von Star Trek inspiriert wurde. Gute Science Fiction Storys sind Gedankenspiele, die unseren Vorstellungsraum öffnen, Innovatoren inspirieren und in denen man ohne Konsequenzen experimentieren kann.

Laura Bechtold ist 37 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Stuttgart, lebt aber seit mehr als zehn Jahren in München. Seit 2022 arbeitet sie am Bayerischen Foresight Institut der THI als Forschungsprofessorin für den Bereich Technology Assessment & Cultural Management.

Man stellt sich eine Welt vor, die komplett nachhaltig oder inklusiv funktioniert

Welche Teile unserer Wirtschaft, aber auch unserer Gesellschaft würden davon profitieren, sich mit den Ideen und Gedanken aus der SF-Welt auseinanderzusetzen?

Alle! Science Fiction Thinking kann dazu beitragen, in allen Bereichen Gedankenbarrieren zu lösen. Dabei geht es nicht nur darum, coole technologische Prototypen zu entwickeln, sondern es geht auch um soziale Innovation. So kann man neue Gesellschaftsformen ohne unsere Pfadabhängigkeiten entwerfen und beispielsweise Inklusion besser gestalten. Auch für Unternehmen kann es sehr positiv sein, aus gängigen Denkmustern auszubrechen, um auf neue Ideen und Lösungen zu kommen.

Wie kann man durch Nutzen von Science-Fiction-Literatur alternative Zukünfte imaginieren? Wie geht man dabei konkret vor?

Man stellt sich eine Welt vor, die etwa komplett nachhaltig oder inklusiv funktioniert. Dann versetzt man sich beispielsweise in die Rolle von Explorern, die auf einen anderen Planeten reisen und eine solche Gesellschaft entdecken. Beim sogenannten Worldbuilding entwickelt man eine Umgebung mit logischen Zusammenhängen, Workmechanismen und Strukturen, in der etwa Technologie mit Menschen interagiert. Danach kann man in einer Art Rollenspiel das Szenario simulieren. Spiele sind dazu da, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Lassen sich diese alternativen Zukünfte dann auch realisieren und wir uns als Gesellschaft dadurch zukunftsfähig machen?

Zunächst geht es um eine Reflektion, was denn überhaupt eine wünschenswerte und funktionierende Zukunft wäre und welche Schritte oder Impulse man bereits heute in diese Richtung einschlagen könnte. Science Fiction kann uns helfen, wieder in längeren Zeithorizonten zu denken – so wie früher Erbauer einer Kathedrale, die beim Setzen der ersten Steine weder wussten, wann sie fertiggestellt wird, noch wie manche Baupläne oder Ideen umgesetzt werden könnten. Man hat sich auf zukünftige Generationen verlassen und einfach einmal angefangen.

In der Zukunftsforschung sind wir gar nicht so weit weg von Künstlern

Können Kreativität, Vorstellungskraft und Zukunftsvisionen von Kunstschaffenden die Wissenschaft vorantreiben und wurde dieses Potenzial vielleicht sogar zu lange vernachlässigt?

Unbedingt! Ich bin sehr dafür, dass Kunst und Wissenschaft eng zusammenarbeiten, weil es beiden Welten darum geht, Grenzen auszutesten, Kreativität walten zu lassen und mit Gedanken zu spielen, von denen man denkt, sie seien nicht möglich – sie aber dennoch einfach ausprobiert. In der Zukunftsforschung sind wir gar nicht so weit weg von Künstlern, denn es geht auch darum, Zukunft zugänglich zu machen. Unser regionales Projekt „Mensch in Bewegung“ schafft beispielsweise Zukunftsräume für verschiedene Gruppen, deren Zukunftsvorstellungen danach durch Kunstschaffende erlebbar gemacht werden.

Sie selbst haben einige Computerspiele entwickelt, mit denen sich verschiedene Szenarien durchspielen und ganz unterschiedliche Skills lernen lassen, etwa das Führen eines Familienunternehmens oder der Umgang mit dem Klimawandel. Learning by gaming – ist das ein neuer Ansatz?

Natürlich gibt es das faktische Wissen und klassische Fähigkeiten wie Leseverständnis oder Mathematik – aber bei den Kenntnissen rund um neue Technologien, mithilfe derer Wissen immer schneller zugänglich wird und sich Dinge ständig verändern, muss man auch andere Fähigkeiten beherrschen – etwa den Umgang mit Unsicherheit, vielen Informationen, Ambiguitäten oder Dilemmata, weil man nicht weiß, was richtig oder falsch ist. Über solche Themen kann man stundenlange Vorlesungen halten, doch es kommt nicht wirklich etwas an. Man kann nicht nur per Theorie beibringen, wie man eine resiliente Person wird, Entscheidungen trifft oder Verhandlungen führt – das muss man trainieren. Dabei können „serious games“ helfen, die geschützte Räume schaffen, in denen man sich ausprobieren, auch einmal scheitern, an seine Grenzen oder sogar darüber hinausgehen kann, um dann im realen Leben besser auf solche Situationen vorbereitet zu sein. Auch Empathie oder soziale Zusammenhänge kann man üben, auch wenn das nicht immer ganz ernst genommen wird.

Werden wir künftig also Unternehmensführung, politische Entscheidungen, das Führen eines Landes oder gar das soziale Miteinander in einer Gesellschaft virtuell üben und erlernen können?

Ich bin großer Fan hybrider Formen, bei denen man gemeinsam in einem Raum sitzt, aber virtuelle Simulationen nutzt. Ich sehe es als unsere Aufgabe, die Didaktik an Hochschulen zu verändern. Die Universität der Zukunft wird verschiedene Säulen haben. Jeder Student wird einen KI-Tutor haben, der – besser als ein menschlicher – die Schwachstellen kennt, immer zur Verfügung steht und nie müde wird, Dinge zu erklären. Auf der anderen Seite brauchen wir gemeinsamen Lernraum und das Miteinander, den Teamspirit, Leadership oder Zusammenhalt – was KI eben nicht beibringen kann.

Inwieweit können wir denn heutzutage in Deutschland bei der Entwicklung von KI überhaupt mit anderen Ländern mithalten?

Aus meiner Sicht ist Deutschland definitiv konkurrenzfähig. Gerade in Bayern haben wir mit der TU in München und der THI starke Forschungscluster – in Ingolstadt etwa zu KI und Mobilität. Aber wir dürfen die Entwicklungen nicht verschlafen. Wir haben in Europa zudem das Wechselspiel zwischen Innovation und Verantwortung und mit dem „European AI Act“ Regulierungen, die andere Länder wie die USA oder China nicht haben. Ich halte zwar zuviel Bürokratie für unnötig, bin aber durchaus dafür, ein starkes Signal für verantwortungsvolle KI zu setzen und sich umsichtig Gedanken über ethische und soziale Folgen zu machen. Man muss die richtige Balance finden.

Wird KI unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft in großem Stil verändern?

Ja, das ist nicht aufzuhalten. KI wird sich genauso durchsetzen wie zuvor das Internet oder die Elektrizität. Unsere Arbeitswelt hat sich schon immer weiterentwickelt. Rund 60 bis 70 Prozent der Jobs, die es noch in den 60er Jahren gab, sind heute verschwunden. KI ist nun aber eine völlig neue Technologie, die an fast allen Stellen ansetzt, neue Jobs schafft, andere neu definiert und manche auch automatisiert. Es ist eine große, schnelle Veränderung, die nicht nur unsere Arbeitswelt, sondern auch unseren Alltag sowie unser Verhalten betrifft und fast schon allgegenwärtig ist. Die Frage ist: Wie gehe ich damit um? Verschließe ich meine Augen davor und halte mich krampfhaft an dem fest, was war – oder lasse ich mich mit einer gesunden Portion kritischem Menschenverstand auf die Entwicklung ein, bleibe am Ball und überlege, wie meine persönliche KI-Zukunft aussehen könnte.

Wir brauchen Migration, um unsere Wirtschaft voranzutreiben und müssen uns an den Klimawandel anpassen. Diversität ist eine Stärke, die eher Zusammenhalt als Spaltung fördern kann

Welche Chancen bringt KI mit sich?

Die vielen Industrie-Applikationen will ich hier gar nicht aufzählen, sondern mich auf die Leute und ihren Alltag beschränken: Viele administrative Prozesse werden leichter, Dinge, die man langweilig findet oder die repetitiv sind, lassen sich schneller erledigen. Jeder muss sich überlegen, was er gerne oder nicht so gerne tut. Beispiel: Kann KI meine Reise planen? Für manche ist die Zusammenstellung einer auf sie zugeschnittenen Route mit Hotels usw. toll, für andere gehört Recherchieren und Informieren bereits zur Reise dazu – das ist sehr individuell. Also muss jeder selbst herausfinden, wo er KI einsetzen möchte, um sich das Leben zu erleichtern – und sich das dann auch gezielt aneignen.

Welche Gefahren birgt die Anwendung von KI?

Man könnte etwa Missinformation aufliegen oder einer KI-generierten Entscheidung mehr Vertrauen schenken als sich selbst oder der eigenen Erfahrung. Zudem besteht die Gefahr, dass man sich zu sehr auf die KI verlässt und den eigenen Kopf nicht mehr beansprucht. Dadurch verspielen wir unser kreatives Potenzial, denn die KI schöpft ihre Antworten ausschließlich aus bisher verfügbaren Daten, kann uns aber nicht sagen, was in der Zukunft besser sein könnte.

Was überwiegt aktuell in unserer Gesellschaft: Die Hoffnung auf eine bessere oder die Angst vor einer düsteren Zukunft?

Gerade herrscht eine große Zukunftsangst, aber es gibt immer einen Funken Hoffnung. Was wir noch mehr brauchen, ist eine proaktive Zuversicht und die Erkenntnis, dass die Zukunft auch in unserer Hand liegt und wir etwas ändern können, wenn wir anpacken.

Wie sieht Ihr persönliches Bild von Ingolstadt und der Region in der Zukunft aus?

Wir werden eine Diversifizierung in den Unternehmen sehen, die Automobilbranche wird die Region nicht mehr allein tragen. Wir können auf unserem Mittelstand und Unternehmergeist, der in Süddeutschland in eine starke Wirtschaftsregion eingebettet ist, aufbauen – aber dafür braucht es die Offenheit der Gesellschaft für Veränderung und Zuwanderung. Wir brauchen Migration, um unsere Wirtschaft voranzutreiben und müssen uns an den Klimawandel anpassen. Diversität ist eine Stärke, die eher Zusammenhalt als Spaltung fördern kann. Wenn die Menschen einsehen, dass sie diesen Wandel selbst in der Hand haben, bin ich für die Region zuversichtlich gestimmt.

Vielen Dank für das Gespräch.

Henker, Hexen, Folterkammer

Gewaltsam werden ihr die Hände auf den Rücken gezwungen und mit grobem Strick fixiert. Der Henker wirft das Seil über den Balken, setzt an – Zug für Zug schießt ihr Körper nach oben. Ein dumpfer Laut, dann das Knacken ihrer Gelenke. Schreie, so durchdringend, dass sie selbst die dicken Mauern des Taschenturms überwinden, hallen hinaus auf die Straße.

Kümmer dich um deinen Geist

Ein Gespräch mit Krisenmeisterin Lea Betz über innere Rauchmelder, Scham und neue Wege.

Fest zum Reinen Bier: Bewerbungsphase startet

Das Fest zum Reinen Bier ist dem städtischen Rotstift nicht zum Opfer gefallen. Es findet vom 24. bis 26. April statt. Standbetreiber, Marktbeschicker und Künstler können sich ab sofort für eine Teilnahme bewerben.

Spendenkonto soll Wildpark retten

Über 10.000 Unterzeichner setzten sich in einer Online-Petition für den Erhalt des Ingolstädter Wildparks ein. Doch die Haushaltslage ist weiterhin angespannt, die Zukunft des beliebten Ausflugsziels am Baggersee weiter ungewiss. Die Stadt hat nun ein Spendenkonto eingerichtet, um den laufenden Betrieb zu sichern.

Fotogalerie: Schäfflertanz in Ingolstadt 2026

Seit dem 18. Jahrhundert wird der Schäfflertanz alle sieben Jahre aufgeführt. Er symbolisiert Gemeinschaft, Zuversicht und den Neuanfang nach schweren Zeiten. espresso begleitete den heutigen Auftakt der neuen Schäfflersaison mit der Kamera.

Fotogalerie: End of the Year Party 2025

500 Besucher vergnügten sich am zweiten Weihnachtsfeiertag bei der 13. Auflage der End of the Year Party im Kult Hotel Ingolstadt. Dazu eingeladen hatte wie gewohnt Lifepark Max.