Startseite » People » Ein Spalt geht durch Deutschland. Oder?

Ein Spalt geht durch Deutschland. Oder?

Warum vieles nicht so schlimm ist, wie es scheint. Und warum wir trotzdem an uns arbeiten müssen.

Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Ist Deutschland wirklich so gespalten, wie wir uns fast schon mantraartig gegenseitig einreden? Zentrales Thema unserer Novemberausgabe: Was wir jetzt (wirklich) brauchen. Manchmal ist das einfach ein ganz nüchterner Blick der Wissenschaft. Dafür steht uns Kommunikationswissenschaftlerin Rebecca Strohmeier von der KU Eichstätt zur Verfügung. Sie forscht aktuell zum Thema „Konflikt und Kommunikation“, in einem Forschungsprojekt unter dem griffigen Namen KOKO. Dabei handelt es sich um ein interdisziplinäres Forschungsprojekt aus Psychologie, politischer Soziologie und Journalistik. Die Gesamtleitung des Projekts liegt bei der Universität der Bundeswehr München, während eines von zwei Journalistik-Teams unter der Leitung von Prof. Dr. Annika Sehl an der KU Eichstätt-Ingolstadt steht. Was bei KOKO auch eine Rolle spielt: Wie Medien ihre Berichterstattung verbessern können.

Frau Strohmeier, beim Klima sprechen wir oft von Kipppunkten. Also Schwellen, bei deren Überschreiten es zu abrupten und unumkehrbaren Veränderungen kommt. Haben wir einen solchen Kipppunkt im „gesellschaftlichen Klima“ bereits erreicht? Die Debatten werden immer verbissener geführt.

Das ist ein sehr schönes Bild, aber ich würde nicht sagen, dass sich das auf eine Gesellschaft anwenden lässt, weil diese sehr dynamisch ist. Man spricht aktuell gerne von einer „gespaltenen Gesellschaft“, also vom Bruch in verschiedene Lager. Da sehen wir tatsächlich Veränderungen. Allerdings lehne ich den Spaltungsbegriff ab, weil man damit behauptet, es sei schon alles zu spät. Dafür bin ich zu optimistisch – und die Zahlen geben das auch nicht her. In der Wissenschaft sprechen wir von Polarisierung und unterscheiden dabei drei Formen.

Nämlich?

Zum einen die Ideologische Polarisierung. Dabei geht es schlicht darum, dass Menschen zu einem Thema unterschiedliche Meinungen haben. Das ist grundsätzlich gut so, denn davon lebt eine Demokratie. Problematisch wird es bei der Affektiven Polarisierung. Hier kann man einen Trend beobachten. Es fehlt dabei an der Akzeptanz für andere Meinungen – und das Gegenüber wird emotional abgewertet. Das führt zu Spannungen und zur Verrohung der Debattenkultur. Die dritte Form ist die Wahrgenommene Polarisierung. Sie beschreibt, wie stark man selbst den Eindruck hat, dass die Gesellschaft gespalten ist – etwa durch Medienberichte, öffentliche Diskussionen oder das eigene Umfeld. Wer selbst affektiv polarisiert ist, also wenig Offenheit für andere Meinungen mitbringt, nimmt diese Spaltung stärker wahr. Diese Wahrnehmung ist oft verzerrt und wird durch die Medienberichterstattung zusätzlich verstärkt.

Es gibt Studien, die zeigen, dass die Spaltung im Land gar nicht so groß ist, wie man annimmt.

Das stimmt. In Deutschland herrscht oft relative große Einigkeit, etwa im Umgang mit dem Ukraine-Krieg oder der Bekämpfung des Klimawandels und sozialer Ungleichheit. Unterschiede gibt es bei der Entscheidung über konkrete Maßnahmen. Dort herrscht das eigentliche Konfliktpotenzial.

Zunehmende Polarisierungstendenzen, zwischenmenschliche Konflikte und eine Verrohung der Debattenkultur prägen zunehmend unser gesellschaftliches Zusammenleben. Das wirft wichtige Fragen auf: Auf welche Ursachen sind diese Entwicklungen zurückzuführen? Wie kann man ihnen entgegentreten? Und wie können demokratische Wertestrukturen gestärkt und zivilgesellschaftliche Diskurse wieder konstruktiver geführt werden? Das interdisziplinäre Forschungsprojekt „KOKO. Konflikt und Kommunikation“ hat zum Ziel, Antworten auf diese Fragen zu liefern. In der Journalistik untersuchen u.a. Prof. Dr. Annika Sehl und Rebecca Strohmeier von der KU, wie Polarisierungstendenzen in Auseinandersetzungen über gesellschaftliche Konfliktthemen die journalistische Arbeit beeinflussen und wie die Medienberichterstattung über diese Themen idealerweise gestaltet sein müsste, um den Polarisierungstendenzen wieder ein Stück weit entgegenzuwirken. KOKO wird durch dtec.bw – Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung Bundeswehr – gefördert. dtec.bw wird von der Europäischen Union – NextGenerationEU finanziert. Mehr: https://dtecbw.de/home

KOKO. Konflikt und Kommunikation

Im Forschungsprojekt KOKO untersuchen Sie u.a., wie Medienberichterstattung bei gesellschaftlichen Konfliktthemen idealerweise gestaltet sein müsste, um der Polarisierung entgegenzuwirken. Wie sollten Medien hier vorgehen?

Die eine Antwort gibt es darauf sicherlich nicht. Bei KOKO arbeiten wir mit einem Konzept von Carsten Brosda, das sich Diskursiver Journalismus nennt. Journalist:innen sollen dabei eine aktivere Rolle in Diskursen übernehmen. Also Perspektivenvielfalt und Rationalität herstellen – und Offenheit und Verständnis für andere Positionen fördern. Die Rolle, die der Journalist dabei einnimmt, nennt sich Diskursanwalt. Das heißt aber nicht, dass er sich für einzelne Positionen stark macht. Er macht sich dafür stark, dass alle weiterhin miteinander reden. Das birgt eine hohe Anforderung, die sicherlich in einem gewissen Clash zur Realität steht. In einer Vorstudie konnten wir immerhin schon einmal zeigen, dass Diskursiver Journalismus Polarisierung nicht verstärkt. Weitere Untersuchungen führen wir gerade durch. Die Ergebnisse stehen noch aus. Andere Studien zeigen, dass Berichterstattung mit klassischem Fokus auf Konflikten – was ebenfalls wichtig ist – die (wahrgenommene) Polarisierung verstärken kann. Das tut Diskursiver Journalismus laut unseren bisherigen Daten nicht.

Welche Rolle spielen etablierte Medien überhaupt noch bei der politischen Meinungsbildung? Soziale Medien laufen etablierten Medien den Rang ab. Extrem reichweitenstarke Podcaster haben gar kein Interesse daran, der Polarisierung entgegenzuwirken. Was polarisiert, wird geklickt. Und was geklickt wird, bringt Geld. Ist KOKO also vielleicht sogar irrelevant, wenn man es unter dem Ziel betrachtet, der Polarisierung wirksam entgegentreten zu können, weil man einem übermächtigen Gegner gegenübersteht?

Ich würde da gerne ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. In Deutschland, ist es im Bereich Social Media so, dass für die breite Mehrheit traditionelle Nachrichtenmedien immer noch die wichtigste Informationsquelle sind. Das zeigt der Digital News Report seit Jahren. Aber natürlich treffen manche Influencer und Podcaster gerne deutlich überspitzte Aussagen. Die Forschung zeigt, dass sich solche Inhalte sehr viel schneller verbreiten und ein höheres Engagement haben. Die allermeisten Leute sind aber nicht in einer extremen Filterblase gefangen, da kommt immer noch diverser Content an. Die Frage ist dann eher, wie die Leute mit diesem diversen Content umgehen – da fehlen uns gerade noch die Aussagen dazu.

Rebecca Strohmeier (geb. 1998 in München) studierte nach ihrem Abitur an der LMU München Kommunikationswissenschaft und Soziologie. Anschließend schloss sie dort ihr Masterstudium der Kommunikationswissenschaft ab. Während ihres Studiums sammelte sie unter anderem Praxiserfahrungen im Lokal- und Onlinejournalismus sowie in der Unternehmenskommunikation und im Personalwesen. Von September 2021 bis März 2023 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im interdisziplinären dtec.bw-Forschungsprojekt „Konflikt und Kommunikation“ (KOKO) an der Universität der Bundeswehr München tätig. Im April 2023 wechselte sie an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, wo sie am Lehrstuhl von Prof. Dr. Annika Sehl für Journalistik mit dem Schwerpunkt Medienstrukturen und Gesellschaft weiterhin am KOKO-Projekt mitwirkt. In ihrer Forschung befasst sie sich vor allem mit Journalismus im Kontext gesellschaftlicher Konflikte, diskursivem Journalismus, Konfliktdynamiken und Polarisierung sowie News Avoidance.

Sie gehen bei KOKO auch auf Ursachenforschung. Welche Ursachen konnten Sie für die zunehmende Polarisierung und die Verrohung der Debattenkultur finden?

Vorab muss man sagen, dass dazu noch Langzeitstudien fehlen. Nur, weil wir möglicherweise eine starke Verrohung und Polarisierung wahrnehmen, heißt das nicht, dass es tatsächlich so ist. Stichwort: Wahrgenommene Polarisierung. Aus Perspektive der Journalistik ist hier eine spannende Frage, inwiefern diese Wahrnehmung durch Social-Media-Algorithmen gefördert wird. Oder die Rolle von Medien mit ihren verkürzten Überschriften und Clickbaiting. Das schauen wir uns bei KOKO aber nicht konkret in Zahlen an. Bei den Psycholog:innen ist die Ursachenforschung ein recht großes Thema. Sie haben herausgefunden, dass Empathie ein sehr wichtiges Stichwort ist. Also: Wie gut kann ich verstehen, warum andere Leute eine andere Meinung haben? Das ist kognitive Empathie. Aber vor allen Dingen spielt die affektive Empathie eine Rolle. Also: Wie gut kann ich mich in eine andere Person hineinfühlen? Wie gut kann ich auf einer Gefühlsebene verstehen, warum sie so denkt? Eine hohe kognitive Empathie kann Polarisierung abschwächen, eine hohe affektive Empathie kann sie aber erstaunlicherweise verstärken. Das triggert schnell eine Ablehnung von anderen.

Spielen hybride Kriegsführung und Desinformationskampagnen keine Rolle in der Ursachenforschung?

In unserer Studie ist das nicht das zentrale Element, aber man kann es natürlich definitiv nicht ignorieren. Vor allem in Sozialen Medien geht es ja mitunter darum, Empörungswellen hervorzurufen und ein Bild davon zu erschaffen, man hasse sich gegenseitig.

KOKO will auch herausfinden, wie demokratische Wertestrukturen gestärkt und zivilgesellschaftliche Diskurse wieder konstruktiver geführt werden können. Wie kann das gelingen?

Im Idealfall durch Diskursiven Journalismus. Aber da stehen die Zahlen noch aus. Ein spannender Teil unseres interdisziplinären Projekts: Die Psycholog:innen des Teams* waren in ganz Deutschland unterwegs und haben mit unterschiedlichsten Personen über Alltagskonflikte gesprochen. Aus diesen Gesprächen haben sie bestimmte Situationen herausgegriffen und von Psychologen einordnen lassen. Daraus sind YouTube- und Tiktok-Videos entstanden. Bei Befragten, die diese Videos über einen längeren Zeitraum gesehen haben, hat es dazu beigetragen, dass sie mehr darüber gelernt haben, wie Konflikte entstehen, wie man damit umgehen kann – und sie haben auch mehr Verständnis dafür bekommen, mit welchen Motiven andere Leute Konflikte führen. Das funktioniert tatsächlich. Das sind natürlich sehr kleine Effektstärken, es ist also nicht so, dass man sich einmal so ein Video anschaut und dann Frieden herrscht. Aber es zeigt schon, dass man etwas tun kann. Und das ist auch eine relativ niedrigschwellige Intervention.

In Diskussionen gibt es oft so extreme Positionen, dass es manchmal sehr schwer fällt, die andere Seite verstehen zu wollen …

Ja, das ist eine Grundsatzfrage, die man diskutieren kann. Habermas (Philosoph der Frankfurter Schule, Anm. d. Red.), auf dem unser Diskursanwalt basiert, würde sagen: Wenn man der Logik des stärkeren Arguments folgt, muss man erstmal akzeptieren, dass es diese Meinung gibt. Im Idealfall ließen sich die Personen, die diese Meinung vertreten, dann aber durch sachliche Argumente überzeugen. Das ist natürlich in der Praxis oft nicht so und das ist auch eine große Kritik an dieser Theorie. Persönlich würde ich Ihnen also absolut zustimmen, dass irgendwo eine Grenze zu ziehen ist. Die Frage, wie man wissenschaftlich damit umgeht, ist immer daran gekoppelt, mit welcher theoretischen Brille man drauf guckt.

Welche Rolle spielen Politiker bei der aufgeheizten Stimmung? Trump versucht in den USA die Demokratie einzureißen. In Deutschland floriert die AfD. Alles keine Akteure, die Interesse an einem sachlichen Diskurs haben.

Politikerinnen und Politiker spielen auf jeden Fall eine Rolle. Zumindest, wenn es darum geht, wie stark wir als Gesellschaft den Eindruck haben, dass alles auseinanderbricht oder Konflikte zunehmen. Das liegt auch daran, dass Politiker zentrale Akteure auf der öffentlichen Bühne sind und sehr genau wissen, wie Medienlogik funktioniert. Als Politiker möchte man ja auch Aufmerksamkeit generieren – und mit überspitzten Aussagen Gegenreaktionen hervorrufen. Aber sie sind nicht die einzige Gruppe, die daran beteiligt ist.

Welche Gruppen meinen Sie?

Die Medien, die die Aussagen der Politik aufnehmen und verarbeiten. Roger de Weck spricht in seinem Buch „Das Prinzip Trotzdem. Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen“ von einer herrschenden Aufregungsökonomie anstelle einer Aufmerksamkeitsökonomie. Medien müssen für Klicks schnell sein und Themen ausschlachten. Überschriften werden dann oft verkürzt oder überspitzt formuliert, etwa, um mit Clickbaiting Aufregung und damit Aufmerksamkeit für die eigenen Inhalte zu generieren – mitunter aus hohem ökonomischen Konkurrenzdruck. Es gibt außerdem weitere Studien, die zeigen, dass eine auf Social Media extrem erfolgreiche AfD selbst gar nicht so viel Content produziert. Es gibt sehr viele Fans und Fan-Kanäle mit hoher Reichweite, die das übernehmen. Die AfD nutzt diese Inhalte. Das sind aber nur Beispiele. Eigentlich trägt jeder dazu bei, der nicht reflektiert mit Inhalten umgeht. Auch wenn ich die ganze Situation nicht so schwarz sehe, spricht meines Erachtens viel dafür, dass Medienbildung, also etwa kritisches Reflektieren von Inhalten, sehr viel früher in der Bildung verankert werden sollte.

Vielen Dank für das Interview, Frau Strohmeier.

* Die wissenschaftliche Begleitstudie zu den Videos wurde von Prof. Dr. Elisabeth Kals geleitet und von Dr. Martina Grunenberg durchgeführt. Die Videoproduktion und die Deutschlandtour oblag dem Psychologie-Team der Uni Bw M.

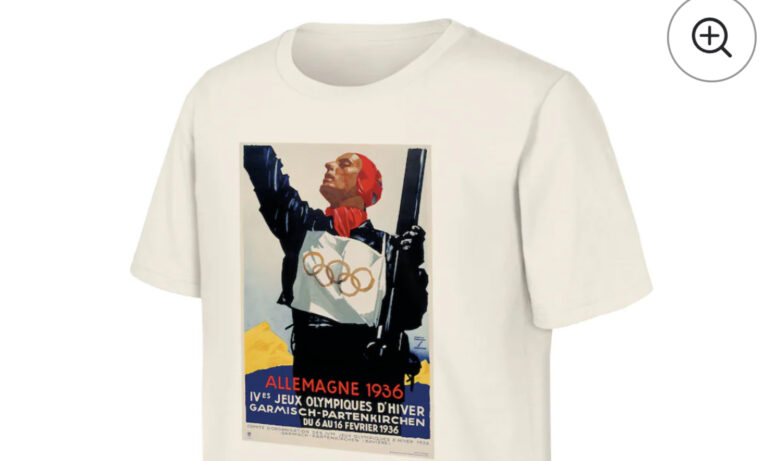

IOC verkaufte T-Shirt mit „Hitlergruß“-Motiv

Olympia 1936 unter der Hakenkreuzflagge – das wohl schwärzeste Kapitel deutscher Sportgeschichte. Dass das IOC noch bis vor kurzem ein Motiv aus eben dieser Zeit über den offiziellen Olympia-Onlineshop vertrieb, brachte der Organisation diese Woche viel Kritik ein. Nur: die zahlreichen Presseberichte besprechen ein Motiv der Sommerspiele 1936. Verkauft wurde allerdings auch ein Motiv aus den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen – mit noch problematerischem Inhalt.

Weltberühmte Tanzkompanie kommt nach Ingolstadt

Im Februar kommt Gauthier Dance als Gastspiel mit dem Tanztheater „FireWorks.“ ins Große Haus des Ingolstädter Stadttheaters. Noch gibt es Tickets für die Vorstellungen der weltberühmten Tanzkompanie.

Fotogalerie: Wiener Ball 2026

Mit rund 700 Ballgästen ging im Stadttheater Ingolstadt am Samstagabend die Jubiläumsausgabe der Wiener Ballnacht über die Bühne. Das Symphonische Salonorchester Ingolstadt präsentierte im Festsaal zum 25-Jahr-Jubiläum Tanzmusik aus 150 Jahren unter der Leitung von Dirigent Walter Kiesbauer.

An uns denkt doch kein Mensch!

Vielen kleinen Kommunen fehlt das Geld für notwendige Investitionen. Der Frust steigt mit jedem Schlagloch, jedem Tropfen durch das undichte Schuldach. Abhilfe könnte ausgerechnet die umkämpfte Vermögensteuer schaffen. Da sind sich zwei Wissenschaftler der KU Eichstätt einig. Ein Interview über die »Politik der 1.000 Fördertöpfe« und Wege aus der Misere – und warum wir mehr investieren müssen, um die Demokratie zu schützen.

Mit Neustart-Feeling in die Rückrunde

Mit viel Dritt- und sogar Zweitligaerfahrung im Gepäck kam der gebürtige Friesenheimer Kai Eisele zu Beginn der Saison zum FC Ingolstadt. Der 30-Jährige Keeper hütet seit der Verletzung seines Kollegen Markus Ponath das Tor der Schanzer und will in der restlichen Saison ein starker Rückhalt für seine Mannschaft sein.

Schanzer Nacht

Am vergangenen Wochenende fand der beliebte Schwarz-Weiß-Ball, die Schanzer Nacht, im Ingolstädter Stadttheater statt.

Unser Fotograf Kajt Kastl hat Impressionen eingefangen.