Startseite » Lifestyle » Zufrieden

Zufrieden

Zu Besuch am Biolandhof Unholzer

Neugierig sind sie, die Schottischen Hochlandrinder am Gaimersheimer Reisberg. Als wir uns bei strahlendem Sonnenschein mit Lukas Unholzers Wagen der Weide nähern, erspäht uns bereits der erste zottelige Koloss. Kaum öffnen wir die Tür, startet ein muhendes Begrüßungskonzert.

Am Zaun angekommen, posiert die kleine Herde geduldig für unsere Fotos. Als sich der Biolandwirt losmacht, um am anderen Ende der Weide ein paar Äste zu stutzen, packt die Rinder nach wenigen Minuten aber dann doch die Neugier und sie schauen, was der Chef da so treibt. Dafür scheuen sie auch nicht den Weg durch dichtes Geäst, das sie mit ihren bulligen Körpern unter lautem Geächze des Gestrüpps beiseite drücken.

Eigentlich aber sind wir gar nicht wegen der imposanten „Schotten“ gekommen. Wir wollten wissen: Warum wird man Biolandwirt? Und warum entscheidet man sich bewusst gegen die konventionelle Landwirtschaft?

Um diesen Fragen nachzugehen, treffen wir uns mit Lukas Unholzer auf seinem Hof, mitten in Wettstetten. Der Hof ist seit mittlerweile fünf Generationen in Familienbesitz. In den letzten beiden Generationen sei das Ganze etwas eingeschlafen, aber der 34-Jährige fasste 2015 den Entschluss, wieder mehr Zeit und Arbeit in den Hof zu stecken. Seit 2018 betreibt er seine Landwirtschaft nach den strengen Richtlinien des BIOLAND-Verbandes. Warum? „Das Spritzen war mir immer ein Dorn im Auge“, sagt Unholzer. „Ich habe mich immer gefragt: Warum muss ich etwas vergiften, damit es am Ende besser wächst? Für mich war relativ schnell klar: Wenn Landwirtschaft, dann biologisch.“ Die ersten drei Jahre bewirtschaftete er seinen Hof noch konventionell, „um reinzufinden“. Die Biolandwirtschaft erfordert stellenweise einfach ein wenig mehr Einarbeitung.

Der Landwirt wollte zudem unabhängiger sein. Heißt: Unabhängig von den großen Chemiekonzernen wie Bayer oder BASF. „Denen wirtschaftet man schon viel zu. Das muss ja nicht unbedingt sein.“

Nicht zuletzt muss man sagen: die Liste der anerkannten Berufskrankheiten für Landwirte ist lang. Im vergangenen Jahr kam Parkinson hinzu. Es wird angenommen, dass die Krankheit durch Pestizide ausgelöst wird.

Also keine Spritzmittel? Nur sehr selten. Und dann nur welche auf biologischer Basis. Der eigentliche Ansatz ist aber ein anderer: Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen. „Aus diesem Grund fahren wir eine weitere Fruchtfolge“, erklärt Unholzer. Die Fruchtfolge ist die geplante, zeitliche Abfolge verschiedener Kulturpflanzen auf einem Feld über mehrere Jahre. Im konventionellen Bereich wiederhole sich diese alle drei bis vier Jahre, sagt der Biolandwirt. „Durch die enge Folge können viele Krankheiten entstehen.“ Im konventionellen Bereich spritze man dann eben Pestizide. „Im Biobereich muss man dem Ganzen anders begegnen.“ Neben einer zeitlich entzerrten Fruchtfolge spiele es auch eine Rolle, welche Kulturen man nacheinander anpflanze. „Im Hafer können sich viele Krankheiten nicht halten, also baut man ihn zwischendrin immer mal wieder an“, erklärt Unholzer.

Wie sieht es mit dem Düngen in der Biolandwirtschaft aus? „Alle Kunstdünger sind verboten.“ Stickstoff und Phosphor seien beim Düngen die wichtigsten Nährstoffe. Auch hier muss man sich anderweitig zu helfen wissen. Der Klee etwa hat eine ganz besondere Eigenschaft. „Er kann den Stickstoff aus der Luft aufnehmen und über die Wurzeln in den Boden einbringen. Meine Oma hat schon erzählt, dass der Kleeweizen – also der Weizen, der nach dem Klee gesät wurde – der beste Weizen war. Da wurde genau dieser Effekt genutzt – damals vielleicht noch unbewusst, weil man nicht wusste, was dahinter steckt. Aber man wusste, dass es gut funktioniert.“

Für die Tiere in der Biolandwirtschaft gilt: Mehr Platz. „Oft um 50 Prozent oder noch mehr“, sagt Unholzer. Würde er seine Hühner konventionell halten, dürfte er 450 auf einer seiner Flächen unterbringen. So sind es nur 300. „Medikamente dürfen nur sehr eingeschränkt verabreicht werden. Auf keinen Fall darf man prophylaktisch Antibiotika füttern.“ „Biotiere“ müssen immer Auslauf haben, sowohl Rinder als auch Hühner. „Bei den Schweinen ist es noch nicht ganz so streng. Aber zumindest Zugang zu frischer Luft müssen alle Tiere haben. Das gibt es im konventionellen Bereich oft nicht.“ Gefüttert werden darf nur mit biologisch erzeugten Nahrungsmitteln. Gentechnisch veränderte Pflanzen im Futter sind auch verboten, im Anbau sowieso. Unholzers Hochlandrinder grasen genüsslich am Reisberg vor sich hin. Insgesamt hat er 18 Hochlandrinder, aufgeteilt in zwei kleine Herden. Diese speziellen Rinder sind nicht zur intensiven Mast geeignet. Das Schlachtalter liegt bei 36 Monaten aufwärts. Bei anderen Rassen sind es 18 Monate.

Strengere Regeln bedeuten auch größere Herausforderungen bei der täglichen Arbeit. „In der konventionellen Landwirtschaft kann man gezielt düngen, wenn die Kultur blüht.“ Oder man spritzt Unkrautvernichter. Lukas Unholzer muss bei Unkraut hingegen „striegeln, hacken oder mit der Hand ran“. „Man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Wenn es so nass ist wie im letzten Jahr, kann man unter Umständen gar nicht mit dem Traktor aufs Feld fahren.“ Die konventionelle Landwirtschaft kann gezielt ihre Mittel einsetzen und so den Ertrag steigern. Im Umkehrschluss bedeutet das: Weniger Ertrag in der Biolandwirtschaft. Als große Schwierigkeit sieht Unholzer das nicht. „Man ist näher an der Natur und muss mit dem arbeiten, was es natürlicherweise gibt.“

Neben seinen zotteligen Rindern mit den ausladenden Hörnern hat Lukas Unholzer auch noch Hühner und ein paar Ziegen. Ackerbau und Grünland runden seinen Hof ab. Gibt es etwas, worauf er besonders stolz ist, wollen wir wissen. Mit dem Wort Stolz kann der bescheidene Wettstettener nicht viel anfangen. „Mei, stolz nicht. Ich bin zufrieden, dass es gut läuft. Vor fünf Jahren habe ich bei den Hühnern und den Rindern mit der Direktvermarktung angefangen, bei den Kartoffeln vor sechs.“ Am Ende gehe mittlerweile alles weg. In seinem „Verkaufshaisl“ in der Christian-Faber-Straße 6 in Wettstetten gibt es neben Eiern auch noch eigene Bio-Eiernudeln, Honig, Suppen und Soßen. Samstags ist er mit einem Stand auf dem Ingolstädter Wochenmarkt zu finden, dort gibt es aktuell u.a. Kürbis, Spitzkohl, Rettich und Kartoffeln. Seine Eier (also die seiner Hühner) sind in der Metzgerei Joseph Huber zu finden. Das Rindfleisch gibt es auf Vorbestellung auf dem Hof oder dem Wochenmarkt.

Wissen die Kunden seinen Mehraufwand in der Biolandwirtschaft zu schätzen? „Ich glaube, im Großen und Ganzen, ja. Im Ort kaufen sicherlich viele ein, weil sie sehen, wie die Tiere gehalten werden – oder weil man sich kennt. Auf dem Wochenmarkt kommen Kunden, die speziell Bio haben wollen.“

Wie sieht er die Zukunft der Biolandwirtschaft? „Es ist grundsätzlich die einzige Form der Landwirtschaft, die nachhaltig und langfristig richtig funktioniert“, ist sich Lukas Unholzer sicher. „Konventionelle Bauern wenden zum Teil auch schon Methoden aus der Biolandwirtschaft an, weil sie merken, dass das doch nicht ganz so blöd ist.“ Der politische Wille, die Biolandwirtschaft zu fördern, sei ebenfalls gegeben. Nur der Absatz sei noch schwierig, „in Deutschland gilt immer noch ‚Geiz ist geil‘, vor allem bei Lebensmitteln.“ Man müsse aber auch schauen, dass man den Markt nicht kaputtmache, erklärt er. „Wenn jeder zwangsweise umstellt, hat man viel mehr Bioprodukte, das macht den Preis kaputt. Damit tut man den Biobauern auch keinen Gefallen.“

Forscher haben übrigens vor einigen Jahren eine interessante Untersuchung dazu durchgeführt. Wie viele Treibhausgase könnten England und Wales einsparen, wenn sie komplett auf ökologischen Landbau umstiegen? Auf nationaler Ebene könnte man ein Fünftel der Treibhausgasemissionen einsparen, so das Ergebnis. Aber: Auch der Ertrag würde um 40 Prozent schrumpfen. Dieses Defizit müsste man mit Importen ausgleichen, doch das würde unterm Strich vermutlich wieder mehr klimaschädliche Emissionen verursachen. Die Lösung: Würden die Briten mehr Gemüse und Hülsenfrüchte verzehren, statt so viele tierische Produkte wie bisher, und weniger wegwerfen, sähe die Bilanz wieder anders aus.

Schäfflertanz: Letzte Chance am Faschingsdienstag

120 Auftritte in etwas mehr als fünf Wochen. Die Ingolstädter Schäfflergilde hat sich die anstehende Pause redlich verdient. Diese dauert – so will es die Tradition – ganze sieben Jahre. Erst 2033 tanzen die Schäffler wieder im Kreis. Eine letzte Chance gibt es am Faschingsdienstag.

Fotogalerie: Ingolstädter Ballnacht 2026

Die Ingolstädter SPD feierte am Samstag im Stadttheater ihre rauschende 23. Ingolstädter Ballnacht. Bis in die frühen Morgenstunden wurde in Saal und Foyer ausgiebig getanzt und gefeiert. Tanzmusik, Akrobatik und zahlreiche Showeinlagen begeisterten die vielen Ballgäste.

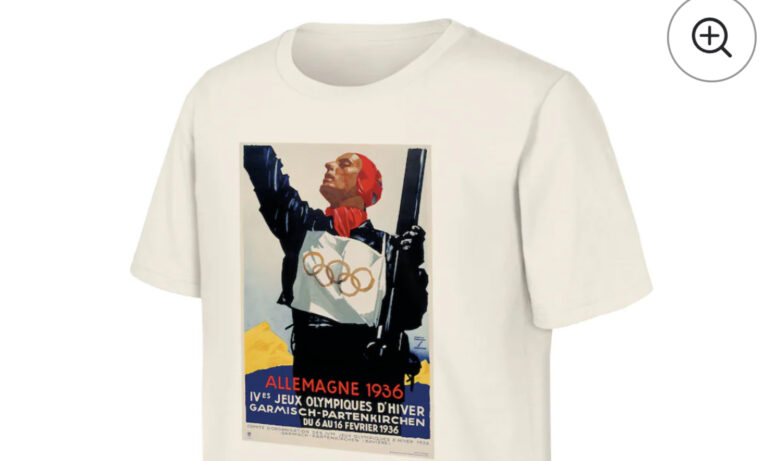

IOC verkaufte T-Shirt mit „Hitlergruß“-Motiv

Olympia 1936 unter der Hakenkreuzflagge – das wohl schwärzeste Kapitel deutscher Sportgeschichte. Dass das IOC noch bis vor kurzem ein Motiv aus eben dieser Zeit über den offiziellen Olympia-Onlineshop vertrieb, brachte der Organisation diese Woche viel Kritik ein. Nur: die zahlreichen Presseberichte besprechen ein Motiv der Sommerspiele 1936. Verkauft wurde allerdings auch ein Motiv aus den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen – mit noch problematerischem Inhalt.

Weltberühmte Tanzkompanie kommt nach Ingolstadt

Im Februar kommt Gauthier Dance als Gastspiel mit dem Tanztheater „FireWorks.“ ins Große Haus des Ingolstädter Stadttheaters. Noch gibt es Tickets für die Vorstellungen der weltberühmten Tanzkompanie.

Fotogalerie: Wiener Ball 2026

Mit rund 700 Ballgästen ging im Stadttheater Ingolstadt am Samstagabend die Jubiläumsausgabe der Wiener Ballnacht über die Bühne. Das Symphonische Salonorchester Ingolstadt präsentierte im Festsaal zum 25-Jahr-Jubiläum Tanzmusik aus 150 Jahren unter der Leitung von Dirigent Walter Kiesbauer.

An uns denkt doch kein Mensch!

Vielen kleinen Kommunen fehlt das Geld für notwendige Investitionen. Der Frust steigt mit jedem Schlagloch, jedem Tropfen durch das undichte Schuldach. Abhilfe könnte ausgerechnet die umkämpfte Vermögensteuer schaffen. Da sind sich zwei Wissenschaftler der KU Eichstätt einig. Ein Interview über die »Politik der 1.000 Fördertöpfe« und Wege aus der Misere – und warum wir mehr investieren müssen, um die Demokratie zu schützen.