Startseite » People » „Ich wollte, dass John jemanden findet, der ihm zuhört.“

"Ich wollte, dass John jemanden findet, der ihm zuhört."

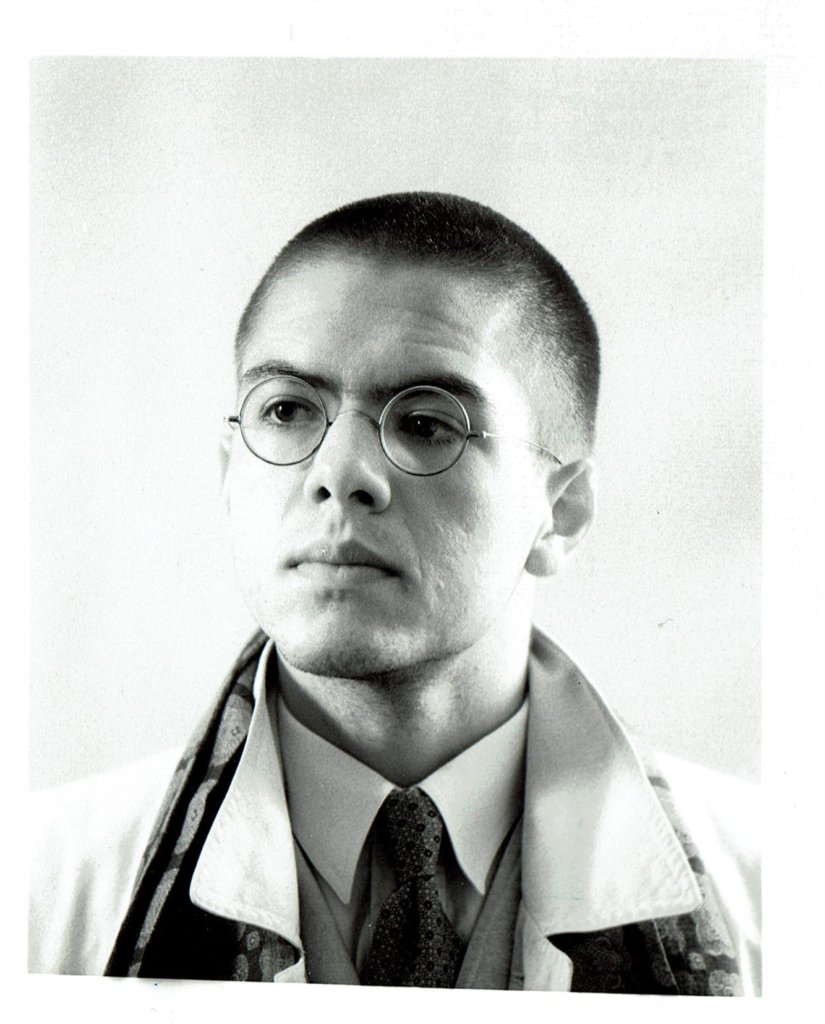

Schriftsteller Steffen Kopetzky (49) aus Pfaffenhofen im Interview

Mit elf Jahren verfasste Steffen Kopetzky seine ersten Gedichte, später schrieb er für die Schülerzeitung am Gymnasium. Noch während der Schulzeit übersetzte er einen Teil des Romans „Finnegans Wake“ von James Joyce, eines der unverständlichsten Bücher der Literaturgeschichte. Die Faszination für das Schreiben und die Literatur bestimmte seine Kindheit wie nichts anderes, für ihn gab es nur ein Ziel: Schriftsteller werden und etwas Großes schaffen. Heute, im Alter von 49 Jahren, ist er da, wo er als Kind hin wollte. Seine Romane, in denen er die großen welt- und zeitenumspannenden Geschichten erzählt, werden regelmäßig von den Kritikern gefeiert. Hinter seinen bis ins kleinste Detail recherchierten Erzählungen steckt viel Fleiß, viel harte Arbeit, die der er bereit ist jedes Mal aufs Neue zu leisten.

Mit espresso spricht Steffen Kopetzky über die prägendsten Stationen in seinem Leben – die Anfangszeit beim Radio in Berlin, seine Arbeit als Schlafwagenschaffner auf den Schienen Europas, die Rückkehr in die Heimat Pfaffenhofen – und über seinen jüngsten Roman „Propaganda“.

Herr Kopetzky, was macht einen typischen Kopetzky-Roman aus?

Im Grunde geht es mir darum, Zusammenhänge, Entwicklungen und Kontinuitäten in der Weltgeschichte aufzuzeigen und Thematiken zusammenzubringen, die man normalerweise getrennt gesehen hat. Wie zum Beispiel in meinem Roman „Risiko“, in dem ich das Thema Islamismus und Politischer Islam mit dem Thema Erster Weltkrieg und frühen Formen von geostrategischem Denken zusammenbringe. Auf den ersten Blick sind das unterschiedliche Themen, aber wenn man genauer hinsieht, entdeckt man die Verbindungen. Das Schreiben ist für mich ein kontinuierlicher Versuch, uns und unsere Geschichte immer wieder neu zu erzählen, um die Verbindung mit ihr aufrecht zu erhalten. Auf der einen Seite arbeite ich also wie ein Historiker, und andererseits wie ein Romancier. Es gibt nicht viele Autoren, die in dieser Form arbeiten.

Wie kommen Sie auf die Ideen für Ihre Romane? Und wie kann man sich eine typische Recherche bei Ihnen vorstellen?

Es beginnt meist mit einer interessanten Konstellation. Wenn ich auf etwas stoße, das mir interessant vorkommt und wovon ich noch nie gehört habe, dann kann ich normalerweise davon ausgehen, dass es meinen Lesern ähnlich geht. Einfach, weil ich berufsbedingt sehr viel lese. Wenn mein eigenes Interesse geweckt ist, beginne ich zu recherchieren. Und zwar recht unsystematisch. Ich sammle Literatur zu dem Thema, bekomme immer mehr interessante Details und so langsam baut sich dann ein Gesamtbild auf. Alles kann man sowieso nie erfassen, die Wirklichkeit ist immer viel komplexer, als man es in einem Kunstwerk zeigen kann. Aber wenn eine gewisse Dichte erreicht ist, weiß ich, dass ich mit dem Schreiben beginnen kann.

Wie viel Fiktion und wie viel Wahrheit steckt in Ihren Werken?

Das variiert natürlich von Buch zu Buch. Im Grunde ist es so: Es gibt die Fakten und es gibt den Geist einer Epoche. Man kann schon mal Fakten weglassen, aber ich versuche immer, im Geist einer Epoche, einer Begebenheit zu erzählen. Also nie gegen den grundsätzlichen Charakter, soweit ich ihn verstanden habe.

Hatten Sie immer schon ein Faible für Geschichte?

Nicht nur für Geschichte, mich hat immer schon alles Geisteswissenschaftliche interessiert. Woher wir kommen, woher unser Denken stammt. Dazu gehört aber auch Kunst in jeder Form.

Die Geisteswissenschaft besteht aus vielen Disziplinen. Warum haben Sie sich genau für die Schriftstellerei entschieden?

Das Anspruchsvollste, was ich mir immer schon vorstellen konnte, war es, Romancier zu sein. Deshalb habe ich mir gedacht, das wäre das Richtige für mich.

Weil Sie sich selbst herausfordern wollen?

Ich hatte schon immer die Idee, dass man in seinem Leben versuchen sollte, etwas Herausragendes zu schaffen. So gut wie möglich zu sein. Als Kind und Jugendlicher habe ich eigentlich nie über etwas anderes nachgedacht. Ich habe mir nie die Frage gestellt, ob ich Schriftsteller werde, sondern nur wie mein Weg sein würde.

Ihre ersten Berufserfahrungen sammelten Sie als Autor im Rundfunk. Wie kamen Sie zum Radio?

Ich habe mein erstes Hörspiel, das ich noch am Gymnasium angefangen hatte, zuerst nach München zum Bayerischen Rundfunk geschickt, wo es abgelehnt wurde. Danach habe ich es nach Berlin zum damaligen Sender Freies Berlin geschickt, wo es angenommen wurde. 1995 bin ich nach Berlin gezogen, um dort für den Sender als Autor zu arbeiten. Ich habe Essays geschrieben, Kindergeschichten und eine ganze Reihe von Original-Ton-Features produziert. Durch den Rundfunk habe ich meine professionelle Karriere sehr früh beginnen können.

Was ist Ihnen aus dieser Zeit beim Radio besonders in Erinnerung geblieben?

Ich habe die wirklich goldene Zeit der Radio-Reportage miterlebt, als diese noch eine bedeutende Form war. Das war schon großartig. Unterwegs zu sein, mit dem Aufnahmegerät und im Nachhinein die Sendung zusammenzubauen. Das Haus des Rundfunks in Berlin ist das älteste Rundfunkgebäude Deutschlands. Man fühlte sich dort wie in einem riesigen Museum, alles atmete den Geist des Rundfunks. Man arbeitete dort in einer enormen Tradition und man traf die interessantesten Leute – Radiomoderatoren, Sprecher, Regisseure. Es war das alte Westberlin, das ich dort noch in seinen Ausläufern miterleben durfte. Eine Form von Großzügigkeit und Intellektualität. Eine schönere Zeit hätte man sich für einen Zwanzigjährigen gar nicht vorstellen können.

Gibt es eine Reportage, an die Sie immer wieder gerne zurückdenken?

Ich habe mal eine Reportage über europäische Herrenschneider gemacht. Diese Recherchereise, nach London, Prag und Wien war meine allererste Reise, in der ich in einem Flugzeug gereist bin. An diese Reise denke ich immer noch gerne zurück.

Was hat Sie nach der aufregenden Zeit in Berlin in Ihre Heimatstadt Pfaffenhofen zurückgeführt?

Schlicht gesagt meine wunderbare Frau und unsere Familiengründung. Wir haben nach Berlin noch kurze Zeit in Hamburg gewohnt, wo uns die Mietwohnung so allmählich zu eng wurde. Und als sich die Chance ergab, ein Haus in Pfaffenhofen zu kaufen, haben wir sie genutzt. Hinzu kam, dass meine Familie dort lebt und auch ein paar alte Freunde. Deshalb haben wir uns für Pfaffenhofen als unsere Basis entschieden.

Vermissen Sie manchmal noch die Großstadt?

Wir leben hier sehr gut. Und ich kann hier einfach hervorragend arbeiten. Das ist für mich neben meiner Familie das Wichtigste. Ich bin noch wahnsinnig gerne in Berlin, viele Freunde von mir sind dort, und ich kann, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, jederzeit dort eintauchen, als ob ich nie weg gewesen wäre. Aber es ist jedes Mal einfach schön, wieder heim nach Pfaffenhofen zu kommen.

2008 wurden Sie in den Pfaffenhofener Stadtrat gewählt und zum ehrenamtlichen Kulturreferenten der Stadt ernannt. Welche Themen haben Sie in dieser Zeit als Kulturreferent voranbringen können?

Ich könnte jetzt zahllose Projekte nennen, die ich angestoßen habe. Aber entscheidend ist doch einfach gewesen, mehr Verständnis dafür zu wecken, dass Kultur nichts ist, was man nebenbei ehrenamtlichen Kulturreferenten überlässt, die damit oft überfordert sind. Sondern, dass man in der Verwaltung die notwendigen Strukturen schaffen muss, wenn man die Kultur und das kulturelle Leben dauerhaft zu einem festen Teil des städtischen Lebens machen will. Ansonsten habe ich versucht, mit vielen kleinen Hinweisen aufzuzeigen, wie wir mit den wenigen Mitteln, die wir haben, möglichst viel aus unserem kulturellen Leben machen können.

2007 haben Sie auch den Kunstverein Pfaffenhofen gegründet, dem Sie seitdem vorstehen. Wie kam es damals zur Gründung?

Als wir nach Pfaffenhofen gezogen sind, hat mir mein Schulfreund Christoph Ruckhäberle, der als Künstler in Leipzig lebt, vorgeschlagen, dass wir das zusammen machen sollten und er mir mit Kontakten behilflich sein würde. So ergab sich das, es war also eigentlich Christoph Ruckhäberles Idee. Dass ich irgendwas hätte machen wollen, lag mir schon auch im Sinn. Aber ein Kunstverein wäre mir vielleicht gar nicht eingefallen.

Der Protagonist Ihres Romans „Grand Tour“ ist ein Schlafwagenschaffner. Auch Sie waren während Ihrer Studienzeit einige Jahre als Schlafwagenschaffner auf den Schienen Europas unterwegs. Wie sind Sie dazu gekommen und wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich bin damals von Paris nach München zurückgekommen und brauchte einen Job. Auf der Rückfahrt von Paris habe ich einen Platz in einen Schlafwagen gebucht. Ich bin mit dem Schaffner ins Gespräch gekommen, der mir erzählt hat, dass die Sektion für Schlafwagen in München immer Aushilfen braucht. Ich habe dann einfach dort angefragt und so wurde ich Schlafwagenschaffner. Was ich dort erlebt habe? Nun, wenn man seiner Fantasie freien Lauf lässt, kann man sich so einiges vorstellen, was ein junger Mann in dieser Situation erleben kann. Man lernt viele unterschiedliche Leute kennen, man lernt die europäischen Großstädte kennen, man tauscht sich mit Kollegen aus der ganzen Welt aus. Und natürlich waren auch einige romantische Begegnungen darunter.

Kürzlich wurde bekannt, dass die Deutsche Bahn die Nachtzüge wiederbeleben möchte. Welche Strecken sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall dazugehören?

Man sollte einfach die Magistralen wiederbeleben, Nord-Süd, Ost-West. Um von möglichst weit im Norden bis möglichst weit im Süden zu kommen. Es geht darum, von Oslo nach Rom und von Paris nach Moskau reisen zu können, das muss die europäische Eisenbahn schaffen. Und jede Annäherung daran ist wichtig. Den streckenmäßig relativ überschaubaren Kontinent per Eisenbahn bereisen zu können, wäre ein ganz wichtiges Ziel der Verkehrspolitik.

Ihr neuester Roman „Propaganda“ handelt von der Schlacht im Hürtgenwald während des Zweiten Weltkriegs. Wie sind Sie auf diese Schlacht aufmerksam geworden, die in den USA sehr bekannt ist, in Deutschland aber bisher kaum behandelt wurde?

In meinem vorherigen Roman „Risiko“ spielt Afghanistan zur Zeit des Ersten Weltkriegs eine große Rolle. Afghanistan ist ein Land, in dem schon oft fremde Mächte, die das Land einnehmen wollten, gescheitert sind. Auch die Amerikaner und die westliche Allianz sind letztendlich dort gescheitert. Ich habe mit jemandem darüber gesprochen, der mich darauf aufmerksam machte, dass es in der amerikanischen Geschichte mehrere Ereignisse gibt, die in einer Linie mit Afghanistan gesehen werden, unter anderem eben auch die Schlacht im Hürtgenwald. Ich hatte weder vom Hürtgenwald gehört noch davon, dass die Amerikaner jemals eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg verloren hätten. Das weckte mein Interesse. Schnell hat sich herausgestellt, dass dieses Thema ein uramerikanisches ist. Es gibt unzählige Bücher über diese Schlacht, die verschiedene Aspekte aus militärgeschichtlicher Perspektive erläutern.

Durch meine Recherche sind mir sehr interessante Verbindungen zwischen dieser Schlacht und dem Vietnamkrieg aufgefallen. Es gab damals eine Reihe von Militärangehörigen, die etwa 50 Jahre alt waren, die angefangen haben, sich gegen den Vietnamkrieg auszusprechen. Das waren US-Amerikaner, die als 20-Jährige gegen die Nazis in den Krieg gezogen sind, mit gewissen Idealen, die ihr geliebtes Land Jahrzehnte später im Vietnamkrieg plötzlich auf der Seite der Bösen sahen. Über diese Generation, die als Idealisten im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten und durch den Vietnamkrieg ihrer Illusionen über ihr Vaterland beraubt wurden, über diese Generation gab es noch keinen Roman. Und das fand ich sehr interessant.

Damit wären wir wieder bei der Frage vom Anfang. Wie viel Wahrheit steckt in „Propaganda“?

Einzelne Figuren sind natürlich erfunden, aber das meiste habe ich so geschildert, wie es tatsächlich passiert ist. Ich habe sogar viele Zuschriften zu dem Roman bekommen. Von Leuten, die erzählt haben, sie wären die Tochter oder der Sohn eines Soldaten, der im Hürtgenwald gekämpft hätte. Diese Angehörigen haben alle berichtet, dass sie kein gutes Verhältnis zu ihren Vätern gehabt hätten, weil sie so verschlossen gewesen wären. Ganz schwierige Familienverhältnisse. Sie haben mir geschrieben, dass sie jetzt durch den Roman zum ersten Mal verstanden hätten, was ihre Väter dort durchgemacht hätten und dass sie sich dadurch im Nachhinein ihren fremden Vätern annähern und sich mit ihnen versöhnen hätten können.

Soeben wurde im WDR auch ihr Hörspiel „Die Nacht im Ewigen Licht“ gesendet. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Die ursprüngliche Idee war es, eine Hörspielfassung von Propaganda zu machen. Als es dann so weit war, dass ich mich an das Schreiben machte, wollte ich das Kriegsende, also den Mai 1945 noch stärker betonen. Der Protagonist John Glueck beschreibt ja, dass er nach dem Krieg noch längere Zeit in München gelebt und gearbeitet hat. Ich habe dann überlegt, wo er denn in dieser Zeit gewesen wäre. Bei der Recherche fand ich dann einen Text, der vom ersten Amerikaner berichtet, der damals kurz vor Kriegsende nach München gekommen ist. Das passte so gut mit der Figur des John überein, dass ich daraus meine Geschichte strickte.

Das Hörspiel wird aus der Sicht einer jungen Passauerin erzählt. Warum haben Sie sich für ihre Perspektive entschieden?

Die Christl ist diejenige, die dem armen John Glueck zuhört, der traumatisiert aus dem Krieg nach München kommt. Die ihm ein offenes Ohr bietet, also genau das, was die Soldaten während des Krieges nicht hatten. Und auch nach dem Krieg war es unglaublich brutal, wie die Gesellschaft mit den Kriegsheimkehrern umgegangen ist. Die Heimkehrer sollten einfach schweigen. Wer im Krieg nicht umgekommen ist, war nicht wirklich im Krieg. So sind die Menschen damals mit den Soldaten umgegangen. Ich wollte, dass John jemanden findet, der ihm zuhört.

Hat sich die Corona-Pandemie auch auf die Produktion des Hörspiels ausgewirkt?

Zwei Tage bevor die Produktion losgehen sollte kam der Lockdown und dann lag sie den ganzen Sommer auf Eis. Erst im Herbst, als es wieder möglich war, wurde das Hörspiel in Köln produziert. Ich finde, man spürt förmlich, wie alle Beteiligten, der Komponist, die Regisseurin, die Schauspieler mit größter Lust und größter Begeisterung an die Arbeit gegangen sind, weil sie endlich wieder arbeiten durften.

Das Thema des Hörspiels ist ja Befreiung. Die Befreiung nach dem Krieg, aber auch die Befreiung für John, der über sein Kriegs-Trauma sprechen kann. Aber es ist zu hören, dass der Wunsch, sich von der Pandemie zu befreien, auch unbewusst in das Hörspiel eingeflossen ist. Also auch das Gefühl der Befreiung, die wir nächstes Jahr im Frühjahr empfinden werden, wenn der Pandemie-Winter hinter uns liegen wird, dieses Gefühl steckt in diesem Hörspiel schon drin.

Herr Kopetzky, vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit und alles Gute für Ihren weiteren Weg.