Startseite » People » Eine Zeitreise

Eine Zeitreise

Maria Bäuml ist die älteste Pfaffenhofenerin. Ein Besuch.

104 Jahre. Eine Zahl an gelebten Jahren, so groß, dass sie kaum fassbar scheint. 104 Jahre, die ein ganzes Jahrhundert in sich tragen – mit Krieg und Frieden, Entbehrung und Fülle, Stille und Leben.

VON STEFANIE HERKER

Am 17. Januar 1921 wurde Maria Bäuml (geb. Würfl) in Giegenhausen bei Schweitenkirchen als viertes von sieben Kindern geboren. Hinein in eine Welt voller Leid, Tod und Armut. Es war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Niemand hätte damals gedacht, dass dieses Mädchen einmal die älteste Frau Pfaffenhofens sein würde – in einem vor Leben blühenden Pfaffenhofen, indem sich die Menschen höchstens über einen fehlenden Parkplatz am Hauptplatz beschweren können.

Ich treffe Maria Bäuml an einem warmen Sommertag in ihrem Zuhause. Wir hatten uns am Nachmittag zuvor telefonisch für 9.30 Uhr verabredet und so stehe ich an der kleinen Gartentür. Der Garten blüht – hellrote Rosen, pinke und lila Hortensien – eingerahmt von einem rustikalen Holzzaun. Drei Stufen führen zur Haustür, eine Dame öffnet mir. „Maria ist heute nicht ganz so fit”, sagt sie leise, „bitte nicht zu lange.“ Sie ist Maria Bäumls Pflegerin und führt mich durch die Diele in die Küche. Da sitzt sie: Maria Bäuml. Die älteste Pfaffenhofenerin ist schon ein bisschen so etwas wie ein Rockstar – bekannt, weit gereist, nicht durch die Welt, aber durch die Zeit. Blaugemustertes Strickshirt, weiße Weste, weißes Haar und wache blauen Augen. Daneben keine Gitarre, sondern ihr Rollator als ständiger Begleiter. Vor ihr kein Songtext, aber die Katholische Sonntagszeitung – auf einer weißen Blumentischdecke.

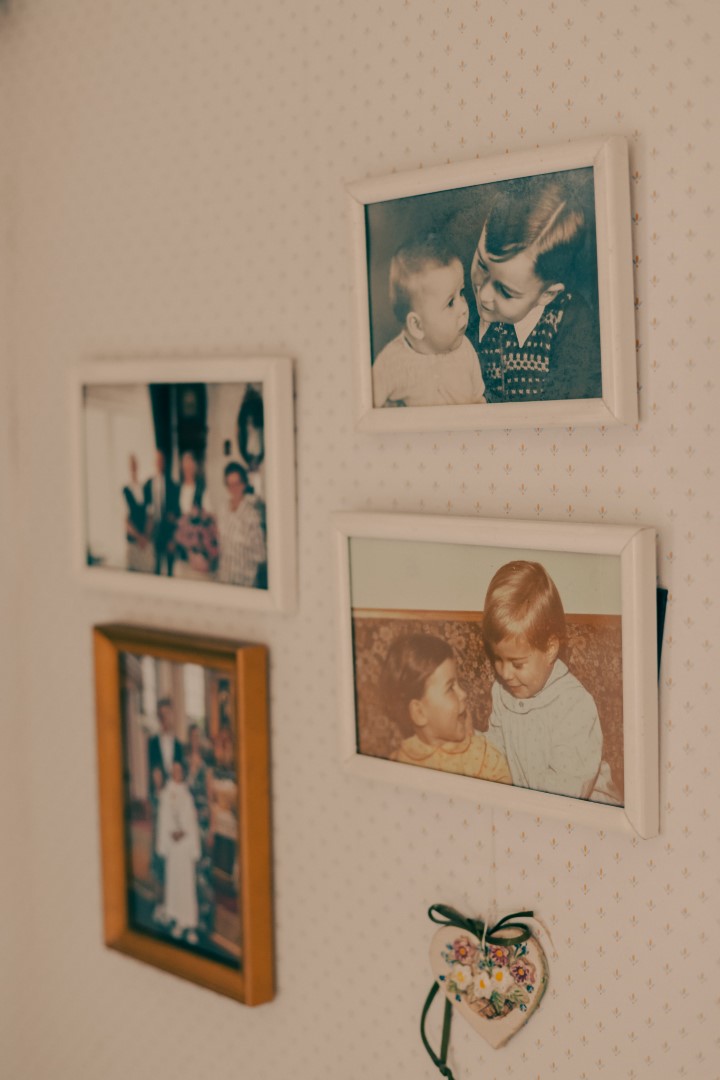

Am Herd köchelt ein Topf mit Kartoffeln, frisch geschnittene Petersilie duftet durch den Raum. Ich überreiche ihr ein kleines Geschenk: das Bild eines Regenbogens mit einer Blume – gemalt von meiner Tochter und eingerahmt. „Die verwelkt wenigstens nicht”, sage ich, wir lachen und die beiden Damen freuen sich sichtlich. Marias Lachen ist still, warm, geerdet. Sie weiß in dem Moment noch gar nicht so genau, was ich eigentlich von ihr wissen möchte. „Erzählen Sie mir doch bitte von Ihrem Leben”, sage ich und sehe mich im Raum um, der von ihrem Leben erzählt. In der Vitrine hinter ihr hat sie Bilder ihrer verstorbenen Familienangehörigen aneinander gereiht. „Sie sind viel zu früh gestorben”, sagt sie über ihren Mann und ihre Brüder. Ein Kruzifix hängt an der Wand. „Früher war ich jeden Sonntag in der Kirche”, erzählt sie. „Jetzt nicht mehr.” „Zuletzt als sie 100 wurde”, ergänzt Pflegerin Barbara.

„Ich hatte damals eine Puppe, die mir eine Bekannte aus München mitgebracht hat. Das war mein einziges Spielzeug.“

Pfaffenhofen war damals bäuerlich, streng katholisch, einfach. Das Wasser holte man vom Brunnen, das Klo war draußen, geheizt wurde mit Holz und Kohle. Es war eine Zeit der Bescheidenheit – aber auch des Zusammenhalts. „Jeder wusste, dass es keinem besser geht“, sagt Maria. „Man hat’s einfach getragen.“ Zusätzlich zur Armut kam der seelische Schmerz, denn die Lücken, die durch den Krieg in viele Familien gerissen wurden, waren groß. Barmittel, Gold und Silber opferten die Menschen im Rahmen der „Kriegsanleihe“ zur Finanzierung des Krieges, ohne jemals wieder etwas von dem Geld gesehen zu haben. Materiell standen die Menschen nach dem Ersten Weltkrieg – auch wenn dieser nicht auf deutschem Boden stattfand – vor dem Nichts und blickten in eine ungewisse Zukunft. Der Alltag war geprägt von harter Arbeit. Früh aufstehen, Tiere versorgen, aufs Feld, Heu einbringen, Kartoffeln ernten. „Zu essen gab es das, was der Hof hergab: Kartoffeln, wenig Fleisch, oft Mehlspeisen – weil es günstig war.“ An besonderen Tagen, wenn Besuch aus München kam, gab es Bananen und Orangen, exotisches Obst, was es in Pfaffenhofen sonst nicht gab.

„Der Pfarrer sagte damals, Bananen wären nur etwas für Affen“, erzählt Maria mit einem Grinsen im Gesicht. Trotzdem war er einer der höchsten Respektspersonen. Genauso wie die Lehrer. Sie waren streng. Freizeit war ein Fremdwort. Chance auf eine Ausbildung hatten junge Frauen damals nicht.

„Wenn ich noch einmal jung wäre? In der heutigen Zeit würde ich gerne eine gute Schule besuchen und eine Ausbildung machen wollen!“

Maria Bäuml war zwar nie politisch aktiv, engagierte sich aber im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB), in dem war sie über 20 Jahre Vorstandsmitglied. Sie verfolgt das politische Geschehen und die Nachrichten regelmäßig. Die politischen Entwicklungen machen ihr Sorgen. Denn sie erinnert sich noch gut daran wie es war, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Das Klima im Land änderte sich zunächst schleichend, dann rasch. Im Pfaffenhofener Stadtbild wurde zwar nicht viel zerstört, nur einzelne Bomben fielen, doch die Stimmung in der Bevölkerung war angespannt, die Lazarette mit verwundeten Soldaten verströmten Leid und Familien trauerten um ihre gefallenen Söhne. Zwei ihrer vier Brüder kamen im Zweiten Weltkrieg um. Auch vor Ort in Pfaffenhofen durfte man sich nicht „fremdenfreundlich“ zeigen. Die Katholiken wurden vorsichtiger, die Priester schauten genau, was sie von der Kanzel predigten. Jüdische Familien verschwanden plötzlich. „Man hat’s gewusst“, sagt Maria. „Aber keiner hat laut gefragt.“ Die Angst war allgegenwärtig. „Mein Vater war gegen die Nazis“, das hat sie gemerkt.

„Aber meine Mutter sagte: Sei still, du hast Familie. Sonst stecken sie dich nach Dachau.“

Die Angst war Mittel zum Zweck geworden. Viele Menschen waren unfreiwillig zu Mitläufern geworden, um in diesem grausamen System zu überleben – der Familie wegen. Im Zweiten Weltkrieg war Maria Bäuml bereits Mitte zwanzig.

An eine Situation erinnert sie sich noch gut: „Wir haben uns in den Hopfengärten versteckt, wenn die Tiefflieger über Pfaffenhofen kamen. Ich hab noch das Surren der Sirenen im Ohr.“ Luftalarme wurden ab 1944 fast täglich ausgelöst und die Menschen pendelten zwischen Wohnräumen und Luftschutzkellern. Die Verlegung militärischer Einrichtungen nach Pfaffenhofen und die Nähe zum Krieg führte zu Angst und Besorgnis bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn Maria Bäuml heute träumt, spielt der Krieg nach wie vor eine Rolle. „Momentan träume ich wieder sehr viel vom Krieg oder aber vom Tod – und ich komme nicht weg.“

Nach dem Krieg – 1947 – heiratete Maria. Ihr Mann Ludwig hatte den Krieg überlebt und arbeitete bei der Post. Sie war Hausfrau und Mutter. „Wir haben zum Bauen angefangen“, erzählt sie. Die Kinder mussten auf vieles verzichten. Seit 1949 wohnt sie in diesem Haus, wo sie auch ihre Kinder Elisabeth und Manfred groß zog. Was ihr in diesen Tagen noch besonders große Freude bereitet? Das sind ihre vier Urenkel im Alter von sechs Monaten, zwei, elf und dreizehn Jahren. Sie erzählt mit Stolz: „Emma spielt Klavier, Benedikt Ziehharmonika, wie mein Mann, der hatte auch eine Hohner!“ Wenn sie Musik hört, dann gerne Volksmusik. Auf dem Pfaffenhofener Volksfest war sie aber schon Jahre nicht mehr. Neben Enkelbesuchen freut sie sich über die kleinen Dinge, wie „Wer wird Millionär“ schauen und mitraten oder Kreuzworträtsel lösen. Früher habe ich viel im Garten gearbeitet und war gerne an der frischen Luft – das sei ihr Geheimnis für ein langes Leben. Und natürlich: Marmelade einkochen. „Das macht die Oma noch selbst“, sagt ihre Pflegerin Barbara, 75, die nun schon seit zehn Jahren im Haushalt mithilft und – neben der anderen Pflegerin Anja, Tochter Elisabeth und den drei Erwachsenen Enkeln – rund um die Uhr verfügbar ist. „Als sie das erste Mal da war, hab ich zu ihr gesagt, sie soll nicht so viel putzen. Das war schon komisch, wenn man plötzlich eine Fremde im Haus hat.“ Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team, ein Herz und eine Seele. „Die Oma ist noch fit im Kopf“, sagt sie. Und das stimmt. Man fühlt Klarheit, Humor und Wärme. Aber auch Müdigkeit. „Meine Hüfte macht nicht mehr mit“, sagt Maria. Sie geht kaum noch aus dem Haus. „Ich habe seit der Hochwasser-Katastrophe 2024 keine Rampe mehr vor der Tür. Die Stufen schaff ich nimmer.“

Ich merke im Gespräch, dass es nicht nur um die Rampe geht. Ihre Stimme wird leiser. „Es wird Zeit“, sagt sie. „Ich würde gerne sterben, aber ich kann nicht.“ Ein Satz, der sitzt. Ist der Wunsch einer alten Seele nach Frieden irgendwann so groß? Jedenfalls ist es für viele von uns unvorstellbar, irgendwann an diesen Punkt zu kommen.

Ich frage sie, was das Schönste an ihrem Leben war oder vielleicht immer noch ist. Ihre Antwort kommt ohne Zögern: „Meine Familie, die Enkel und Urenkel.“ Und sie meint es so. Doch manchmal, sagt sie, entschuldigt sie sich bei ihrer Tochter. „Dass ich ihr noch zur Last falle, tut mir manchmal schon leid.“

„Dass ich die älteste Pfaffenhofenerin werde, das wollte ich gar nicht, das würde ich schon anderen zugestehen.“

Vor elf Jahren hatte Maria eine Herzoperation. Da war sie drei Tage auf Intensivstation und schon dem Himmel nah: „Alles war hell“, sagt sie. „Warum habt ihr mich nicht dort gelassen?“, fragte sie damals beim Aufwachen. Sie hat alles gesehen: Krieg und Wiederaufbau, Diktatur und Demokratie, Hunger und Wohlstand. Und sie erinnert uns noch einmal daran, was wirklich zählt: „Zusammenhalt,“ sagt sie.

„Ihr müsst zusammenhalten. In der Familie und in der Gesellschaft. Im Krieg gibt es nur Verlierer. Frieden ist das wichtigste – und natürlich Gesundheit.“

Menning

Ein Blick in meinen Wohnort, in dem die AfD 31,1 Prozent bei der Bundestagswahl 2025 bekam.

Schäfflertanz: Letzte Chance am Faschingsdienstag

120 Auftritte in etwas mehr als fünf Wochen. Die Ingolstädter Schäfflergilde hat sich die anstehende Pause redlich verdient. Diese dauert – so will es die Tradition – ganze sieben Jahre. Erst 2033 tanzen die Schäffler wieder im Kreis. Eine letzte Chance gibt es am Faschingsdienstag.

Fotogalerie: Ingolstädter Ballnacht 2026

Die Ingolstädter SPD feierte am Samstag im Stadttheater ihre rauschende 23. Ingolstädter Ballnacht. Bis in die frühen Morgenstunden wurde in Saal und Foyer ausgiebig getanzt und gefeiert. Tanzmusik, Akrobatik und zahlreiche Showeinlagen begeisterten die vielen Ballgäste.

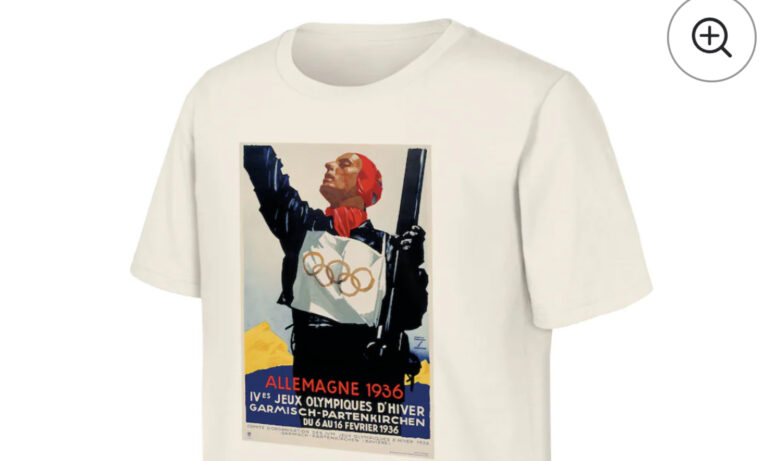

IOC verkaufte T-Shirt mit „Hitlergruß“-Motiv

Olympia 1936 unter der Hakenkreuzflagge – das wohl schwärzeste Kapitel deutscher Sportgeschichte. Dass das IOC noch bis vor kurzem ein Motiv aus eben dieser Zeit über den offiziellen Olympia-Onlineshop vertrieb, brachte der Organisation diese Woche viel Kritik ein. Nur: die zahlreichen Presseberichte besprechen ein Motiv der Sommerspiele 1936. Verkauft wurde allerdings auch ein Motiv aus den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen – mit noch problematerischem Inhalt.

Weltberühmte Tanzkompanie kommt nach Ingolstadt

Im Februar kommt Gauthier Dance als Gastspiel mit dem Tanztheater „FireWorks.“ ins Große Haus des Ingolstädter Stadttheaters. Noch gibt es Tickets für die Vorstellungen der weltberühmten Tanzkompanie.

Fotogalerie: Wiener Ball 2026

Mit rund 700 Ballgästen ging im Stadttheater Ingolstadt am Samstagabend die Jubiläumsausgabe der Wiener Ballnacht über die Bühne. Das Symphonische Salonorchester Ingolstadt präsentierte im Festsaal zum 25-Jahr-Jubiläum Tanzmusik aus 150 Jahren unter der Leitung von Dirigent Walter Kiesbauer.